لوكاندة بير الوطاويط

أحمد مراد

يصل كبير مستشاري أفندينا لوكاندة بير الوطاويط، ويصعد الغرفة رقم ٧، غرفة المصور سليمان جابر السيوفي. فقد جاء هذا المبعوث لسليمان لاستدعائه في مهمة عاجلة؛ فهناك شخصية مرموقة قُتلت منذ قليل، وبطريقة بشعة للغاية.

احصل علي نسخةنبذة عن لوكاندة بير الوطاويط

يصل كبير مستشاري أفندينا لوكاندة بير الوطاويط، ويصعد الغرفة رقم ٧، غرفة المصور سليمان جابر السيوفي. فقد جاء هذا المبعوث لسليمان لاستدعائه في مهمة عاجلة؛ فهناك شخصية مرموقة قُتلت منذ قليل، وبطريقة بشعة للغاية.

في عام ٢٠١٩ يتم ترميم لوكاندة في غاية القدم بجوار مسجد أحمد بن طولون في السيدة زينب، و بالرغم من الغبار الذي يملأ اللافتة، إلا أن الاسم مازال واضح، “لوكاندة بير الوطاويط” . وأثناء أعمال الترميم، تحديداً في الغرفة رقم سبعة التي تقع في الطابق الثالث من اللوكاندة، يتم العثور على دفتر يوميات، ويتضح أنه يعود لعام ١٨٦٥، وبالرغم من قِدمه، إلا أن الدفتر محفوظ بشكل جيد جدا. تعود هذه المذكرات لشخص يدعى سليمان جابر السيوفي…

سليمان أفندي، يعمل مصورا للموتى، كل من يريد تصوير موتاه بطريقة شرفية قبل أن يتم نقلهم لمثواهم الأخير كان يقصد سليمان. لكن سليمان، الذي يراه البعض غريب الأطوار بعض الشئ، عنده موهبة أخرى، موهبة جعلت مبعوث أفندينا يدق بابه بالتحديد لطلب المساعدة…كان سليمان أفندي يتمتع بقدرة على تحليل الجرائم ومسارحها، عينه ترى ما لا يلاحظه الآخرين، يتمتع بخيال واسع يساعده على ربط الأحداث وتحليلها، عليه فقط أن يجد طرف الخيط.

لكن المشكلة أن ما يقال عن سليمان كونه غريب الأطوار قد يكون حقيقة… فهو يعيش يومه على الأعشاب المضادة للهلاوس، و يحدثنا في يومياته عن ذلك الهجين الذي ترك المريخ و سكن القمر، ثم قرر أن يأتي للأرض، رغبة منه أن يتربصّ بسليمان دونًا عن سائر البشر! كيف يستطيع سليمان أن يحل ألغاز الجريمة بينما هو مشغول في حرب خاصة داخله؟

بالرغم من ذلك لا يجد سليمان بد من أن يبدأ في رحلة حل لغز جريمة قتل هذا الباشا كما طلب منه مندوب من الهيئة الحاكمة بالبلاد، لكن سرعان ما نكتشف أن هذه الجريمة ما هي إلا بداية لسلسلة من الجرائم بشعة، ويبدأ سليمان يلاحظ أن الجاني يستهدف بالتحديد أبناء الطبقة الحاكمة في مصر. مهمة سليمان ليست سهلة، كما أن في هذا الوقت لم يكن قد تم إنشاء جهاز شرطة منظم، والجاني ليس مجرد قاتل، فهو شخص يهوى تعذيب ضحاياه قبل إنهاء حياتهم، بل وترك تذكاراً مميزا في مسرح الجريمة للتفاخر بفعلته. سرعان ما يجد سليمان نفسه أمام سلسلة من الجرائم، والكل الدلائل تشير أن هذه السلسلة تنتهي بقتله هو الأخر.

نتابع أحداث القصة من واقع هذه اليوميات التي دونها سليمان أفندي في متوالية رقمية وليس بتواريخ الأيام، ويختار لنا المذكرات من رقم ٣٤ إلى ٥٣ فقط، وهي إن بدت قليلة فبداخلها أحداث اجتماعية وسياسية وتاريخية وغرائبية!

الزمان: نبدأ أحداث القصة في الزمن الحالي، في عام ٢٠١٩، لكن سرعان ما نتقل من خلال يوميات سليمان جابر السويفي إلى منتصف القرن التاسع عشر، وبالتحديد عام ١٨٦٥، في ظل حكم الخديوي إسماعيل، في أيام الباشوية التي تلت حكم محمد علي، و قبل إنشاء جهاز شرطة منظم.

المكان: تدور أحداث القصة في لوكاندة بير الوطاويط، بجوار مسجد أحمد بن طولون في السيدة زينب، وبالتحديد في غرفة رقم ٧، الواقعة في الطابق الثالث. غرفة المصور سليمان جابر السيوفي. كما تنقلنا الأحداث في لنرى القاهرة في منتصف القرن التاسع عشر، وقصور التى كان يعيش فيها الباشوات آنذاك، كما نرى الأحياء المصرية الفقيرة.

كتاب جيد جداً

رواية ممتازة تغوص في اعماق النفس البشرية الغير سوية بطريقة سلسة وبأسلوب ممتع، انصح بها.

عندما بدأت في قراءة مذكرات “سليمان السيوفي” تخيلتها -من الوهلة الأولى- كتبت على صفحات صفراء سميكة تآكلت وتخطاها الزمن، وطُمست بعض الكلمات التي كتبت بخط أنيق منمق يدل على أن كاتبها ذو شخصية عميقة، دقيقة الأبعاد. فأخذتني إلى عالم مختلف انتشر فيه الفقر،الجهل ،الأوبئة والأمراض والتي كانت أيضاً تعرف بأسماء مختلفة عما يطلقونه عليها الآن وإن كان معظمها قد اندثر، فكانت الأمراض العقلية -على سبيل المثال- في المجمل يطلق عليها “المالنخوليا” أو “المناخوليا” باللغة العامية الدارجة، فسألت نفسي أين وجدت تلك المذكرات التي كتبت في منتصف القرن التاسع عشر وتحديداً في عام 1865؟ ومن هو “سليمان السيوفي” أهو شخص عادي يعمل مصور للموتى، أم متصوف وفيلسوف، شديد الذكاء أم مجنون “مناخوليا” كما كانت تنعته أمه وإحدى جاراته؟.

“سليمان السيوفي” بطل الرواية وكاتب المذكرات، أول انطباع سيتوارد إلى ذهن القارئ أنه شخص محبط، فاقد للأمل، يعاني من عقدة الاضطهاد والهلاوس السمعية والبصرية، بالإضافة إلى الفقر وتراكم الديون مما أدى به إلى أن يقرر الإنتحار، ليكتشف القارئ مع مرور وتطور الأحداث أنه أمام شخصية اكثر تعقيداً وعمقاً وذكاءاً.

يعمل “سليمان” كمصور لتصوير الجنائز والأموات ويمتلك من الذكاء الفطري المميز ما جعله يكتشف جرائم القتل ويحللها بمجرد الإطلاع على الجثة مما جعله يتخيل أنه يتحدث مع الموتى ويجيبونه، كذلك التحدث مع النبات والحيوان والطيور، مما خيل له أنه ولي من أولياء الله أو نبي في طور التدريب عليه أن يصمد أمام الإبتلاءات ويفهم الرسائل الإلهية ويتوقع هبوط الوحي عليه في أي لحظة ( أيها الوحي، لقد تراجعت في قرار التخلي عن الرسالة، أنزلها عليّ متى شئت، فلن أبرح اللوكاندة).

تبدأ الرواية باليومية رقم 35 وهي عبارة عن الوصية التي يكتبها “سليمان السيوفي” قبل أن يقرر الإنتحار، ويوزع فيها ممتلكاته المتواضعة لبعض الأشخاص، وكذلك يوصي بتسديد ديونه ويترك تلك الوصية في صندوق البريد الخاص بجارته في اللوكاندة، قبل أن يطرق بابه أثناء شروعه في الإنتحار “داغر بك رستم” كبير مستشاري “الخديوي إسماعيل” مما يجعل عملية الإنتحار تبوء بالفشل.

يطلب “داغر بك” من “سليمان” مرافقته لمعاينة جثة القتيل الذي هو أحد رجال “الخديوي” الذي مات متفحماً في قصره جراء حريق مفتعل على أن تكون تلك المهمة سرية وعليه تحمل العقبات في حال أفشى السر ، ويعتمد عليه في إنجاز البحث عن القاتل بالرغم مما يتداوله الناس عنه من أحاديث تنم عن أصابته بمس شيطاني . بينما لا يمتلك ” سليمان السيوفي” ترف رفض المهمة فيضطر إلى سحب وصيته من صندوق البريد الخاص بجارته ثم يبدأ مهمته الاستكشافية في البحث عن القاتل.

تتكرر الجرائم واحدة تلو الأخرى لتشكل سلسلة من الجرائم العنيفة يبلغ عددها سبع جرائم ضحاياها كلهم على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بـ”الخديوي إسماعيل”. كما يستخدم القاتل فيهم طرق مختلفة في القتل واساليب مختلفة في تعذيب الضحية قبل قتلها والتنكيل بها بعد القتل، ويكتشف “سليمان السيوفي” قاسم مشترك بين السبع جرائم عبارة عن تمثال صغير يتركه القاتل في مكان الجريمة فيلتقط طرف الخيط ويبدأ البحث من خلاله إلى أن يتوصل إلى القاتل.

يسلط الكاتب الضوء على العنصر النسائي المؤثر في شخصية “سليمان السيوفي” فيبدأ بالأم الخائنة سليطة اللسان التي قتلت أبيه وكان مصيرها القتل جزاءاً وفاقا، ثم إلى “عزيزة” العشيقة الخائنة أيضا، مما يجعل “سليمان السيوفي” يوجه رسالة إلى “قابيل” يحثه فيها على قتل أمه بدلاً من أخيه “هابيل” كإشارة إلى أن الخيانة -في اعتقاده الشخصي- طبع متأصل في الأنثى منذ بداية الخلق.

كما يسلط الكاتب الضوء على علاقة “سليمان السيوفي” بصاحب اللوكاندة “بشماف أنزور”وبعامل المشرحة “شكيب عبد الصمد”، والعلاقات النسائية السابقة في حياته، كذلك علاقته بالطبيب النفسي “ساسون” الذي يكن له الثقة والاحترام بصفته الشخص الوحيد الذي يتفهمه. ليتيح للقارئ مجالاً لتكوين صورة عن أبعاد الشخصية السيكوباتية السوداوية التي تعاني من خلل نفسي. أحياناً ستشعر أنه مصاب بجنون العظمة عندما يقارن نفسه بالنبي “سليمان” مثلاً، بينما تشعر أحيانا أخرى أنه يعاني من عقدة الاضطهاد ويشعر أن كل من هم حوله يتآمرون عليه بداية من صاحب اللوكاندة “بشماف” الذي يترصده، و”السلطان عبد العزيز” الذي يريد التخلص منه، و”هجين القمر” ذلك المخلوق الوهمي الذي يراقبه ويتوعده كما تسوّل له ظنونه. أو أنه يعاني من مرض ثنائي القطب الذي يطلق للمريض العنان فيسرح في تهيئاته وهلاوسه ويؤدي به في النهاية إلى الاكتئاب والانتحار، أو يعاني انفصاماً في الشخصية فهو متصوف، مصل، حافظ للقرآن والأدعية والأوراد، ولكنه فعل موبقات كالقتل ومعاشرة النساء. باختصار هو شخص “مناخوليا” في نظر العامة والبسطاء من أبناء عصره بعيداً عن التسميات المستحدثة والتصنيف العلمي لأمراض الجنون.

تتطور شخصية “سليمان السيوفي” خلال الأحداث فيتراجع عن قرار الانتحار وينخرط في مهمة البحث عن القاتل المتسلسل، ثم يقع في غرام “قشطة” تلك الجارية الأفريقية التي جلبها من سوق النخاسة لتؤنسه في وحدته، إلى أن يكتشف القاتل ويكشف سر قتله لهؤلاء الأشخاص من حاشية “الخديوي إسماعيل” لينهي مذكراته باليومية رقم 54.

مؤلف الرواية هو الكاتب المصري “أحمد مراد” الذي يأخذنا في هذه المرة إلى رحلة استكشافية جديدة لنغوص في غياهب النفس البشرية المتناقضة والمعقدة،. فقد تناول عقد النفس البشرية من خلال بعض الشخصيات في رواياته السابقة كـ”الفيل الأزرق”، “تراب الماس”، و”موسم صيد الغزلان”، لكن شخصية “سليمان السيوفي” هي أكثرهم تعقيداً.

نجد هذه الرواية مختلفة عما سبقها من روايات “أحمد مراد” جملة وتفصيلاً من حيث الأسلوب والصياغة واللغة، فقد اعتمد أسلوب المتكلم ولكن هذه المرة نجد أن المتكلم هو شخصاً فجاً يذكر الأشياء بأسمائها الدارجة بين العامة، أسلوب خالي من التنميق والكياسة اللغوية ، فقد يجد البعض تحرجاً عند قراءة بعض الألفاظ أو المواقف، ولكنني أحب أن أشير أن الألفاظ التي يجدها البعض خادشة للحياء هي كلمات موجودة في قواميس اللغة العربية كـ “لسان العرب”، أما المواقف أو الوصف فقد وظفه الكاتب في سياق الرواية ولا ننسى أن “سليمان السيوفي” شخص تلقائي على سجيته لا يجيد التملق أو لحن الكلام، كما أن طريقة انتقاء كلماته ووصفه للأحداث تعكس للقارئ شخصيته الفجة مثال على ذلك قوله: ( ابحث عن الحرمة) بدلاً من (فتش عن المرأة)، كما أنه ذكر أن هذا هو الجزء الصالح للنشر فقد يشير هنا أن باقي المذكرات تحتوي على ألفاظ ومواقف أكثر فجاجة، ويمكن لنا أن نعتبر تلك المذكرات هي تمهيد لجزء ثان للرواية، خاصة أن النهاية لم تكن حاسمة ولم تواتي تكهنات القراء. كذلك فقد اعتمد الكاتب أسلوباً يكاد يخلو من الحوار فنجد طريقة الكتابة عبارة عن سرد مجرد للأحداث يخلو من الجدل والحوارات المطولة إلا من جمل حوارية يرويها البطل بضمير الغائب وضعها الكاتب بين الأقواس.

أيضاً نجد الرواية ثرية بمصطلحات خاصة بتلك الفترة الزمنية وأحداث تاريخية تذكرنا بدروس التاريخ أثناء حقبة محمد علي، المماليك والحملة الفرنسية. وثرية بأمثال شعبية درجت بتلك الحقبة بعضها قد اندثر (خارج من الحريقة قابله الغراب زغطه)، وبعضها مازال شائعاً حتى الآن.

عنوان الرواية هو نسبة إلى اللوكاندة التي يعيش فيها “سليمان السيوفي” والتي تقع في شارع “بير الوطاويط” في منطقة “السيدة زينب”، في الواقع لا أحد يعلم سر تسمية الشارع بهذا الاسم، ولكن الكاتب استوحى سبباً لتسمية الشارع بهذا الاسم من خلال قصة من محض خياله ليس لها أساس من الصحة ولكنها تفتح مجالاً لنسج القصص الخرافية والشائعات.

غلاف الرواية من تصميم “آدم عبد الغفار” وخطوط ” خليل زيدان” يتميز الغلاف بالبساطة والغرابة التي تثير الفضول لدى القارئ وتدفعه إلى الاكتشاف والتكهن. فهو عبارة عن ذبابة محاطة بدائرة مفرغة من الدم، وهنا نجد أن الغلاف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمغزى الرواية ويشير إلى شخصية “عنتر” وهو عبارة عن ذبابة يتخيل “سليمان السيوفي” أنه يرشده ويوحي إليه فيتحدث إليه ويستشيره في أموره أسوة بالنبي “سليمان” الذي كان يتحدث إلى النمل، كما يشير الكاتب إلى الذباب من خلال الآية 73 من سورة الحج قال تعالى:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ}.

حصل “أحمد مراد”على جائزة “البحر الأبيض المتوسط” للثقافة عن أولى رواياته “فيرتيغو”، كما حصل على جائزة “البوكر العربية” عن رواية “الفيل الأزرق”.

من أهم مؤلفاته:

– رواية “فيرتيغو”

– رواية “الفيل الأزرق”

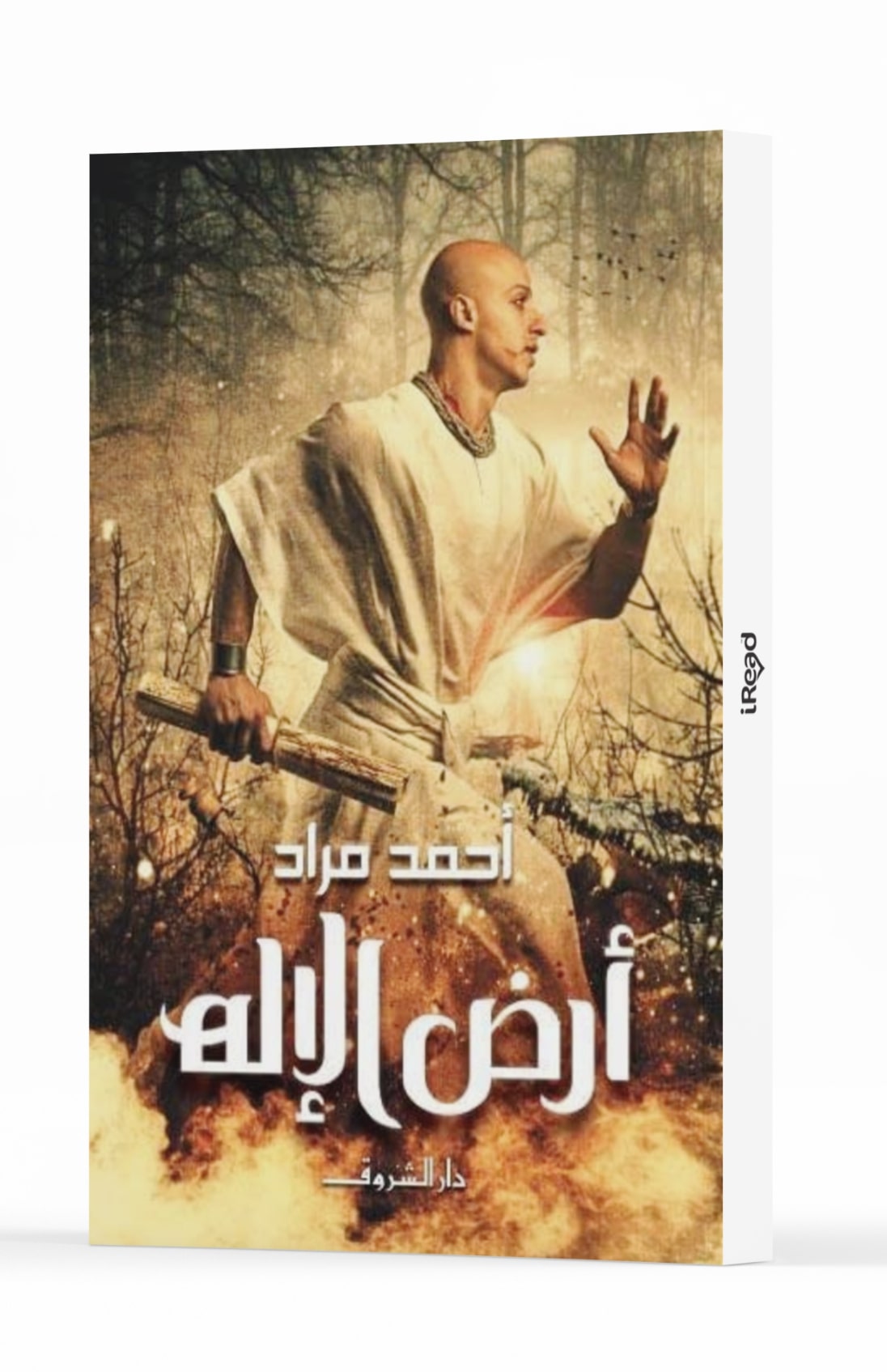

– رواية “أرض الإله”

– رواية “تراب الماس”

– رواية “موسم صيد الغزلان”

– رواية “1919”

وأخيراً، رواية “لوكاندة بير الوطاويط” الصادرة عن دار الشروق 2020، تحت رقم إيداع 2020/10560.

رواية ممتعة ومثيرة أنصح بها للقارئ الذي يهوى قراءة روايات الجرائم والألغاز فسيجد نفسه أمام عدة جرائم فريدة من نوعها، حالة إبداعية مميزة وأسلوب لغوي خالي من التملق وخارج عن مسار الأسلوب التقليدي، أما القارئ الذي يستهويه الغموض وتحليل الشخصيات الإنسانية المعقدة والغير سوية، والمشاعر المبهمة فقد أحسن الأختيار.

ملخص الأحداث:

مراجعة الرواية:

رأيي الخاص:

قد لا تكون أقوى نهايات مراد لكن لاشك أنها لأحد أقوى رواياته, لوكاندة بير الوطاويط, عالم سافرت إليه من خلال الجو العام للرواية ومصطلحاتها وأمثالها والشخصيات, شعرت أنني هناك مع السيوفي نبحث سوياً أمر المشاعلي.

أحببت الرواية لم أتوقع نهاياتها لكنها لم تكن خاتمة قوية ولكن لا بأس بها كنهاية مرضية الى حد ما.

أتمنى المزيد..

Review عن رواية لوكاندة بير الوطاويط

Rating : 4.5/5

لوكاندة بير الوطاويط من أول يوم إعلان عنها و هى بتوحى بالذكاء اللى اتعودنا عليه من أحمد مراد ، بداية من posters و الموسيقىالتصويرية، حتى إختيار إسم الرواية و ده اللى خلانى متحمسة جداً لقرأتها … الاثارة و اللغز و الجريمة مع لمسات فى التاريخ بتوضح أنأحمد مراد بيعود الى ملعبه المفضل فى الكتابة .

بدون حرق بتدور احداث الرواية فى القرن الثامن عشر بعد جلاء الحملة الفرنسية من مصر و إنتهاء عصر المماليك ، بتحصل سلسلة منجرائم القتل الغامضة بطريقه مقززة و بشعة لمجموعة من البشوات ، و على صلة تامه بوالى مصر بهذة الفترة ، فيجد المصور ( سليمانالسيوفى ) مصور الموتى نفسه مكلف بالتحقيق فى هذة الجرائم حيث أن سليمان يمتلك قدرة مذهلة على إستخلاص الحقائق من جثث الموتىو من هنا بتبدأ رحلة للتعرف على ذلك الراوى الذى يعانى من مرض عقلى يجعلك فى كل لحظة متشككا إذا كان ما يمر به حقيقة أم هلوسة ،و ده اللى زاد من متعه القراءة ❤️ مع إنى كنت أفضل أن أحمد مراد يكتفى بالمرض العقلى بدل من يخوض فى المسائل الدينية و يجعلهمنتظر للنبوة أو إنه يجعل البطل متشتت بين الإسلام و المسيحية بطريقه منافية للفطرة ..

أحمد مراد بيبين قوته ككاتب فى اللغة اللى بترجع ل١٨٥٠ فعلا ، من حيث المفردات و الامثلة الشعبية و حتى بعض الوظائف اللى مشموجوده فى الوقت الحالى ، للأسف فى بعض الإسقاطات حيث أستخدم بعض الألفاظ الخارجة على الرغم أن حذف تلك الألفاظ لن تغير فىالخط الرئيسية للاحداث ، لكن المعروف أن أحمد مراد بيحب يكسر القواعد فرواياته فكان شئ متوعق .

النهاية ليست مفتوحة بشكل كامل لكنها لم تفسر الكثير من الاحداث و التناقضات كما كان متوقع ..

على الرغم من كل ده أنا إستمتعت بالرواية جدا ❤️ مش أحسن حاجه لأحمد مراد بس totally worth reading

في صفحاتها الأولى وصل أحمد مراد بعد سبع روايات إلى المقادير المناسبة تمامًا لطبخته التي يحبها من التشويق والغموض والجنس. فيما يزيد عن نصف الرواية كان كل شئ بمقداره المضبوط، حتى الجنس عنصر مراد الأثير كان لأول مرة في سياقه المثالي.

استطاع مراد أن يبنى شخصية البطل جيدًا بالتالي أصبح كل شئ مقبولًا، الهلوسة بصداقته بالأنبياء، جلوسه مع السلاطين في جلسات سمر، عداوة غير منطقية مع الخليفة العثماني، ألفاظه الخارجة والخادشة، كل ذلك بات منطقيًا لأن بطلنا مريض مصاب بجنون العظمة المخلوط بالارتياب والشك والاعتقاد بأن العالم كله يتآمر لقتله.

يعرف الفيسبوك صورة لحصان مرسوم بالرصاص، نصفه الأول مرسوم بصبر وإتقان، أما نصفه الثاني فمرسوم بسرعة وعشوائية لأن الملل أصاب الرسّام. هكذا يمكن رؤية جُل أعمال مراد، وللأسف لم تكن بير الوطاويط استثناءً.

قبل المنتصف نرى مجهودًا جبارًا في حبك وتضفير الألغاز، كما نرى بحثًا مضنيًا لإيجاد اللغة المناسبة للعصر الذي تدور فيه الأحداث.

أما بعد المنتصف ضاق مراد بالاختباء خلف البطل والالتزام بالجرعة المنطقية من مقادير الطبخة، فخلع ملابس صائغ الذهب الدقيق وارتدى ملابسه التي يرتاح فيها، حيث الكثير من الوصف والجنس والحلول السريعة المبتورة، ومنح البطولة للكاميرا والوصف كأنما يكتب لا لأجل الرواية بل للسينما ليلفت نظر المخرج إلى التفاصيل التي يريد مراد إبرازها في الكادر السينمائي.

من المفهوم أن يصاب القارئ أحيانًا بالملل، يقرأ نصف العمل بتركيز واستمتاع ثم يهرول أثناء قراءة النصف الثاني، خاصةً إذا كان يقرأ عملًا يدور حول الحدث فحسب لا حول فكرة أو فلسفة ما. لكن من غير المقبول وغير المنطقي أن يحدث الأمر مع الكاتب، أن يصيغ صفحات عمله الأولى بصبر صائغ ذهب، ثم يكتب البقية باستعجال طالب مللول يريد إنهاء الواجب المدرسي فحسب.

بعيدًا عن الجنس الأدبي لبير الوطايط، رواية أم سيناريو مكتوب في شكل رواية، فإن نهايتها كسائر نهايات مراد، متعجلة، لا تجيب على كل الألغاز التي وضعها والأسئلة التي طرحها مراد في العمل.

أؤمن أن الأدب الجيد معياره الترجمة، ففي حالة الترجمة من العربية إلى الإنجليزية سوف تسقط كل الزخارف اللغوية ويبقى عصب النص. النص المُترجم سوف ينقل جوهر النص العربي، الفكرة الجديدة والمعنى الأصيل والحدث المذكور.

لكن سيختفي فيه السجع والمترادفات، خاصةً أن النقل يحدث من لغة ثرية بالمترادفات والكلمات المختلفة للتعبير عن المعنى الواحد إلى لغات تضيق بالإطناب والمترادفات فتجمع أكثر من معنى داخل كلمة واحدة.

الاستعراض اللغوي غواية، قد لا يمشي لها العديد من الكُتّاب بإرادتهم لكنهم لا يستطيعون مقاومتها. تجاوزها يحتاج من الكاتب ثقةً جبارة في أن كلماته القليلة والبسيطة ستكفي. كما تحتاج منه أن يكون مضحيًا ليقبل حذف تلك الفقرة الرائعة المليئة بالكلام البرّاق، الفقرة التي أمضى فيها وحدها ساعة ينحت معانيها وتشبيهاتها.

الأمر ذاته يتماشى مع ما نقله جاك م بيكهام حين قال أن القصص تعتمد على الحركة والقارئ يفتح العمل المكتوب بحثًا عن الحركة لكن الوصف سكون والسكون ليس ما يبحث عنه القارئ. فالوصف يقطع حركة السرد ويُعطّل شخصيات العمل وقراءه من المُضيّ قدمًا فيما يفعلونه.

على الكاتب أن يُقدم معلومات دائمًا للقارئ، ليست معلومات خارجية أو علمية لكنّها معلومات عن النص وعن الأبطال. يجب أن تحتوى كل جملة على حدث جديد، أن يشعر القارئ أنه يسير للأمام دائمًا. وعلى الكاتب إذا كان لا بد واصفًا أو مستعرضًا لغته أن ينثر الوصف بين ثنايا النص. بين كل حدث وآخر يضع كلمةً جديدةً أو وصفًا لشيء داخل النص.

ومن المُحرّم أن يعامل الكاتب قراءه كأنهم في لعبة فيديو فيضعهم على وضع الإيقاف المؤقت ريثما يكمل جلالته وصفًا أو يخبرهم حكمةً في فقرة كاملة أو صفحة. ومن أراد أن تكون البطولة للصورة في السينما فيها غايته ومراده. مع ملاحظة أن السينما سوف تسرق من مراد البطولة، سيكون هناك نجم توضع صورته على الأفيش، ومخرج يُعزى إليه النجاح، واسم المنتج وطاقم العمل، كل ذلك سوف يجعل مراد اسمًا وسط أسماء فتضيع منه البطولة المطلقة.

وهنا تكمن المعضلة أننا في أوان الألقاب المتعددة، ومراد مثلنا يريد أن يصبح كل شئ، روائي وسيناريست ومصور فوتوغرافي ومصمم أغلفة وروائي تتحول أعماله لأفلام، حتى لو كان الثمن أن يصبح متوسط الجودة في كل شئ.

فيمكنك أن تكون طبيبًا يعالج كل الأمراض الشائعة تحت اسم ممارس عام، لكنك لن تكون متخصصًا في أي مجال بعينه ولن تعرف خباياه، ما يعني أنك سوف تندثر سريعًا بدون إرث يستطيع الصمود عبر الزمن.

لا تعارض بين ما سبق وبين أن يكون الشخص متعدد المواهب، لكن عليه أن يمارس كل موهبة بقواعدها فلا يمكن أن تلعب كرة القدم واليد في مباراة واحدة، لكن يمكنك ممارسة كل رياضة منهما بعد الأخرى.

اكتب رواية ثم حوّلها لسيناريو أو العكس، لكن لا تكتب عملًا يخلط بين الاثنين بثقافة شامبو وبلسم، لأن الناتج سيكون جنينًا مشوهًا لا ينتمي إلى الأول ولا إلى الأخير، وسوف تظلم الاثنين ومنتجك ونفسك.

الحقيقه الروايه ديه ليها عندي معزه خاصه جدا في قلبي لاني جبتها بعد توقف عن القرايه بسبب الدراسه وكانت عوده حميده للقرايه وتجربه جميله جدا حتي كانت تجربه جديده كمان علي احمد مراد لاحظت فيها تغير في طريقه الكتابه بتاعته لكن كان تغير موفق جدا اول الاشياء الشدتني جدا هيا الكلام الفي ظهر الكتاب عملي حاله من التشوق الغيرعاديه خصوصا اني بحب روايات الغموض والبوليسيه وكمان اتحمست جدا يا تري قبل ما يكون في شرطه كان بيتم القبض علي المجرمين ازاي والاكتشفت بعد كده انه شكل جديد من اشكال الكتابه علي ظهر الكتاب لانها البدايه الفعليه البتبدء منها روايتنا,طبعا كعاده مراد ابداعه في كتابه الرواية السينمائية تخليك تتخيل الاحداث والشخصيات والاجواء البتدور فيها الحقبه الزمنيه ابان 1865 والساعد في ده كمان اللغه العربيه السليمه والمصطلحات الكانت متدوله الكانت شديده القوي والتماسك مع زمن الرواية وده احد العوامل السهمت كمان في حاله المعايشة البتصب في مخيله القارء وتزود ترابطه بالقصه والشخصيات ,نيجي لتصميم الشخصيات الكان رائع جدا في وصف ادق تفاصيل الشخصيات من لبس لحاله مزاجيه لصوت خطوات الشخصيه نفسها و اصله ولبسه, وكمان عندنا شخصيه سليمان باشا السيوفي التصميمه كان اشبه بشيرلوك هولمز مفتش حاد الزكاء والخيال وقدره عاليه علي ربط الاحداث وذاكره تصويريه تقدر انها تتذكر الاحداث بشكل كويس, بس في نفس الوقت عنده مشاكل عقليه بتخليه يشوف حجات مش موجوه ويعيش معاه وتبا جزء من يومه ومصاحب كمان باحساس ان الجميع بيتامرعليه وعايزين يخلصه منه لانه شايف نفسه حد كبير جدا وعالي اشبه بالرسل والانبياء اضافه علي ذلك حسيت بربط في فكره التصوير بين فيرتيجو ومهنه بطلنا لانه كمان مصور بس بنشوف هنا التصوير في العصر القديم كان عامل ازاي, تسلسل الاحداث والحبكه كانت ممتازه الي حد كبير ومترابطه الخيوط ولم يتخللها اي نوع من انواع الرتابه بل بالعكس التشويق والاثاره والغموض كانوا مفتاح القصه حقيقي الاسلوب الشيق الاتكتب بيه الرواية كان بيجبرني علي عدم ترك الرواية واتتمها. في النهايه حابب اقول ان روايه لوكانده بير الوطايط روايه جميله تكاد تكون مكتمله الاركان, قدر يجمعلنا فيها مراد بين التشويق والاثاره والجريمه اكننا بنشوف خليط فيرتيجو والفيل الازرق و تراب الماس وانصح بيها بشده.