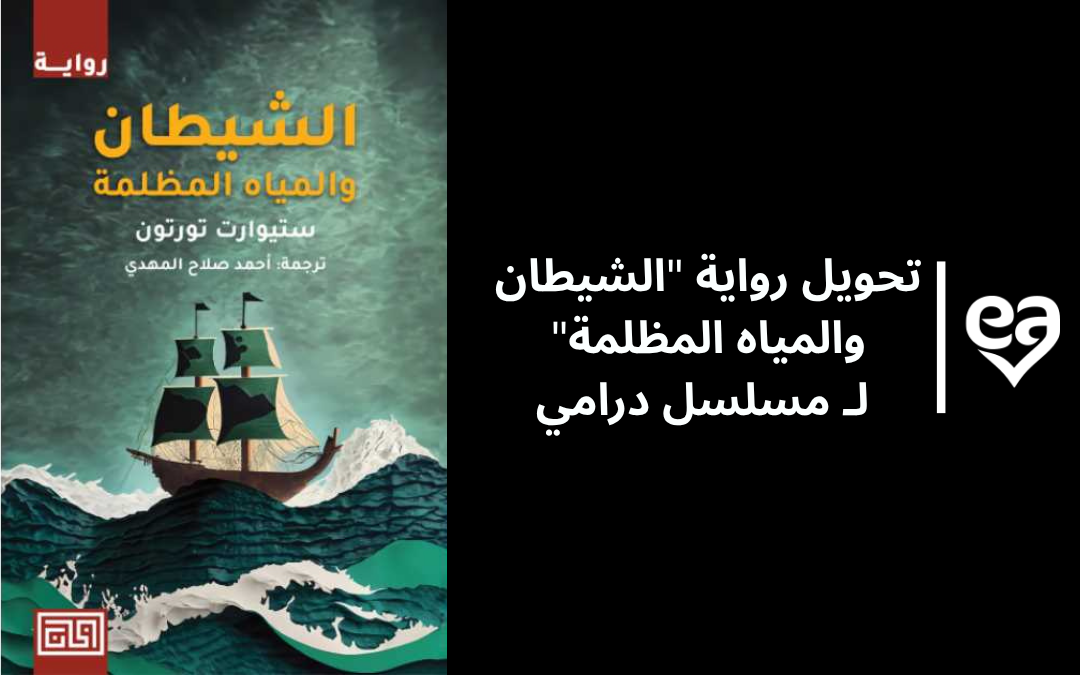

الحب في المنفى

بهاء طاهر

تُعد رواية الحب في المنفى من العلامات المميزة في المسيرة الأدبية للروائي و القاص والمترجم مصري الكبير بهاء طاهر، فقد جسد مشاعر حقيقة قد مر بها بالفعل، مشابها بما مر به الراوي

احصل علي نسخةنبذة عن الحب في المنفى

داخل عقل الراوي غير الراغب في التخلي عن معتقداته الناصرية، المنغمسًا في التأمل حول وضعه و أيضا هو في حالة صحية سيئة ، يجد نفسه فجأة في مواجهة قضيتين لا يستطيع تجاهلهما: التوترات المتصاعدة في لبنان المحتل من قبل إسرائيل ، وبشكل شخصي أكثر ، علاقة حب غير متوقعة مع بريدجيت التي تصغره في السن بكثير.

أصبح الراوي، أب يعيش بقارة عن أولاده، بعد أن كافح بشدة للبقاء جزءًا من حياتهم ، يجد نفسه مهمشًا ومرفوضًا. تشجعه بريجيت على إدارة ظهره لمشاكل وضغوط العالم اليومي وأن يعيش في دفء حبهما. لكن رعب الأحداث التي أحاطت باحتلال لبنان عام ١٩٨٢ سرعان ما يصدمهما ويخرجهما عن قناعة الأمان.

يتم استكشاف قضايا الحب والندم والرضا عن النفس والتواطؤ في هذا العمل المؤلم. رواية بهاء طاهر”هي رية واسعة تشمل العالم والوطن ، الشمال والجنوب ، الذات والآخر.

تُعد رواية الحب في المنفى من العلامات المميزة في المسيرة الأدبية للروائي و القاص والمترجم مصري الكبير بهاء طاهر،

فقد جسد مشاعر حقيقة قد مر بها بالفعل، مشابها بما مر به الراوي، فقد عاش بهاء طاهر في غربة بعد فصله من عمله في الإذاعة المصرية في منتصف السبعينيات. مما دفعه للسفر إلى مدينة جنيف بسويسرا.

يحاول طاهر تقديم واقع العالم العربي حيث يترك الأكاديميون والكتاب الوطن الأم كمنفى إجباري من أجل البحث عن الحرية الفردية والفنية.

صنفت الرواية ضمن قائمة أفضل مئة رواية عربية. قال عنها وزير ثقافة مصر الأسبق، الكاتب والمفكر جابر عصفور “رواية نسجها مؤلفها باقتدار كبير.” قال عنها الناقد الدكتور شكري عياد إنها “نموذج جديد للرواية الواقعية”. و أخيرا قال عنها د. علي الراعي إنها “رواية كاملة الأوصاف”

تدور أحداث الرواية حول البطل _الراوي_ الصحفي الذي تبنى الاشتراكية الناصرية في الستينات، وإبان فترة السبعينات واعتلاء الرئيس أنور السادات سُدة الحُكم، اختلفت الأوضاع.. فقد تم مُلاحقة كل المُنتمين لأفكار جمال عبد الناصر وتضييق الخناق عليهم، ليجد البطل نفسه مُضطراً للسفر تاركاً وراءه زوجته وابنيه، ليعيش في المنفى في إحدى الدول الأوروبية _لا يذكر اسمها_ ولكن يُطلق الكاتب عليها اسم “ن”، ومع الأحداث يتضح لنا أنها إحدى دول أوروبا الغربية، حيث الدول التي تسودها شعارات الحرية والعدالة والمساواة الإنسانية.

يدخل البطل في قصة حُب، تكاد تكون شبه مُستحيلة، حيث يحب فتاة لم تبلغ نصف عمره، فقد جمعهما لقاء.. لقاء ما بين خريف تتساقط أوراقه وربيع تتفتح أزهاره. وتمر الأحداث موضحة لنا مدى الفرق بين الاثنين ليس فقط في العُمر، وإنما في المنزلة الاجتماعية، فهو صحفي شرقي يحمل هموم وطنه وأوجاع عالمه العربي التي لا تنتهي، أما هي “مرجريت فيشر” ابنة الحضارة الأوروبية من أُسرة غنية، تردد شعارات الحرية الرنانة التي تسمعها في المؤتمرات والمُنظمات التي تحضرها، فهناك فرق بين من عاش الألم ومن سمع عنه!

وتتعرض الرواية لأحداث أليمة مرت بالعالم العربي وعاصرها الكاتب فأرخها في روايته لتصير علامة أرشيفية بارزة على قتامة تلك الفترة، ومن تلك الأحداث اجتياح إسرائيل للبنان سنة 1982م، ومجزة “صبرا وشتيلا” في حق اللاجئين الفلسطينيين. وهنا ينتهز الكاتب الفرصة ليُعري الأنظمة الحقوقية ويُظهر للقارئ حقيقة ذلك العالم الأوروبي والأمريكي المُنادي بالحرية والإنسانية، ومدى ازدواجية وسطحية المعايير عند هؤلاء المُتحضرين، ويظهر ذلك عند غضهم للطرف وتعاميهم عما يُرتكب من المجازر في حق الشعب الفلسطيني واللبناني من قِبل الكيان الإسرائيلي، خاصة وقت المجزرة الأليمة “صبرا وشتيلا” والتي لا يزال جرحهما باق يأبى أن يندملَ.

وكذلك تظهر مدى تلك الازدواجية والسطحية في بعض شخصيات الرواية، كشخصية “مولر” والذي دائماً يود أن يكون في الصورة وواجهة النضال حتى تُسلط الأضواء كلها عليه ويُشار إليه بالبنان، وما إن ينال مُراده من الشهرة حتى ينسى كل شيء عن القضية التي كان يُنادي بها، وهو عكس شخصية الصحفي الفرنسي “برنار” والذي يؤمن بما يُنادي به لكنه يُعاني من مقص الرقيب في صحيفة “التقدم” التي يعمل بها. وكذلك تخاذل بعض العرب عن مُناصرة قضيتهم الأولى “فلسطين” وتعاميهم عما ارتكبه الكيان الصهيوني من مذابح ومجازر في حق إخوانهم، كشخصية “غسان محمود” صاحب “مُستشفى صيدا” والذي يرفض استقبال الجرحى في مُستشفاه الخاصة مُتعللاً بسُمعة المشفى. وكذلك شخصية الملياردير الخليجي “حامد” والذي يحاول دس الشائعات داخل المُظاهرات المُتحركة في أوروبا والمُنددة بجرائم الكيان الإسرائيلي.

فضلاً عن أن الرواية تُسلط الضوء على حقيقة الحرية المبتورة في ذلك العالم المُتحضر، فهم ينادون ويدعمون حرية الرأي ولكنهم يرفضون التعامل مع الشيوعيين بل ويرفضون تأمين السكن لهم، فقط لأنهم يؤمنون بالشيوعية، وتتجلى العنصرية الأوروبية _عنصرية الرجل الأبيض_ في أحداث الرواية، فعندما قامت الفتاة “مرجريت” بالزواج من الزنجي “ألبرت” والانجاب منه، تعرضت هي وزوجها لأشد أنواع الاعتداء الجسدي في الشارع، مما أدى لانفصال الاثنين عن بعضهما، وانتهاء المطاف بالزوج مدمناً للكحوليات.